第1回 初代勝茂公のお姫さま

関連記事:「市報さが」令和4年4月1日号

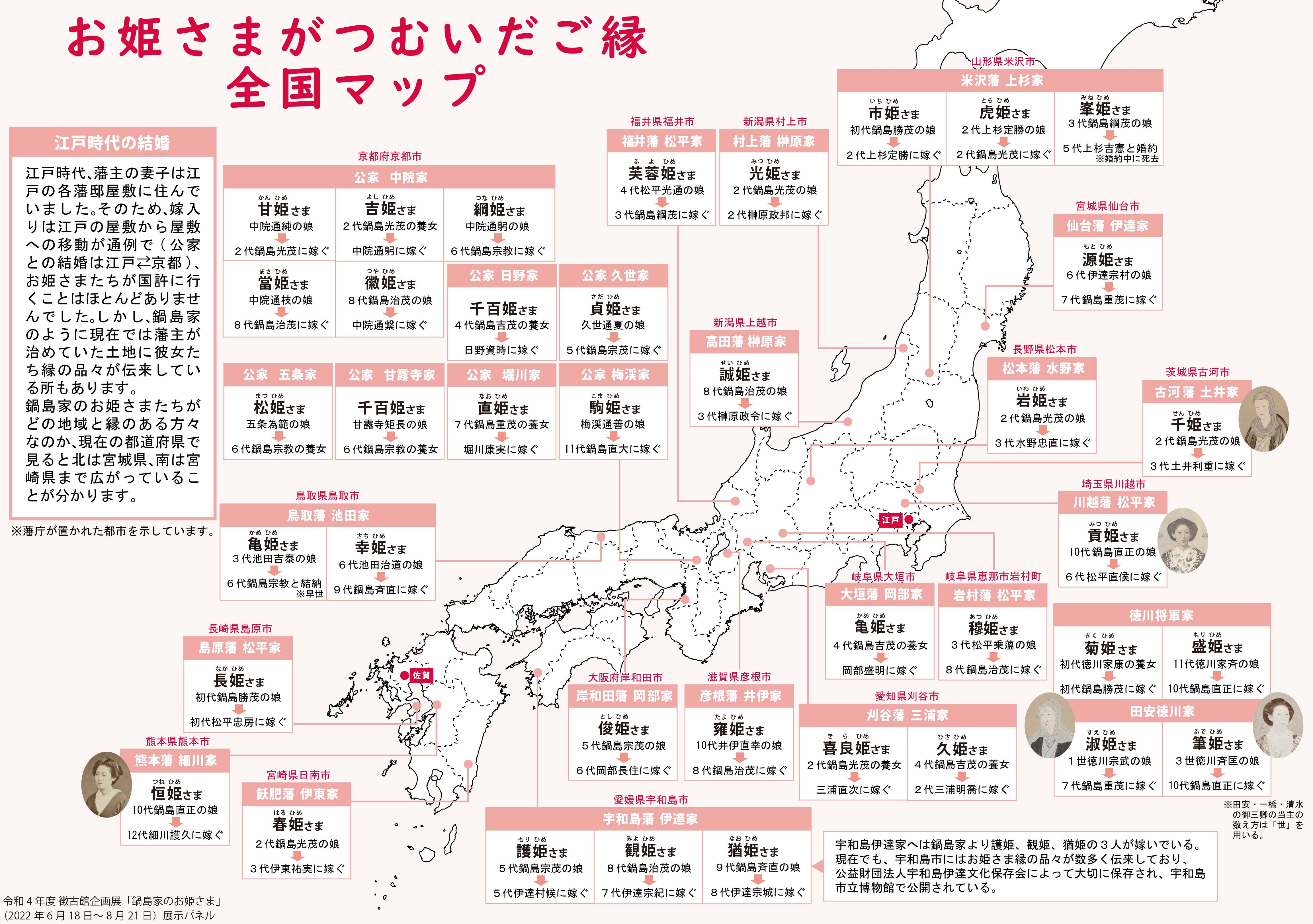

江戸時代、将軍家や各地の諸大名たちは姫君の婚姻を通じて他家との結びつきを強めていきました。鍋島家も江戸時代を通して、27の家と婚姻関係を結びました。その中には徳川将軍家、田安徳川家、公家の中院家、米沢藩上杉家、仙台藩伊達家、彦根藩井伊家、鳥取藩池田家などがありました。(※1)

下の図は、江戸時代に鍋島家から他家へ嫁いだお姫さま、他家から鍋島家へ嫁いでこられたお姫さまの国元の所在地を現在の日本地図に当てはめたものです。北は山形県、南は宮崎県と日本全国に及んでいることが分かります。

まずはじめに、初代勝茂公のお姫さまについてご紹介します。

将軍家とのご縁のはじまり

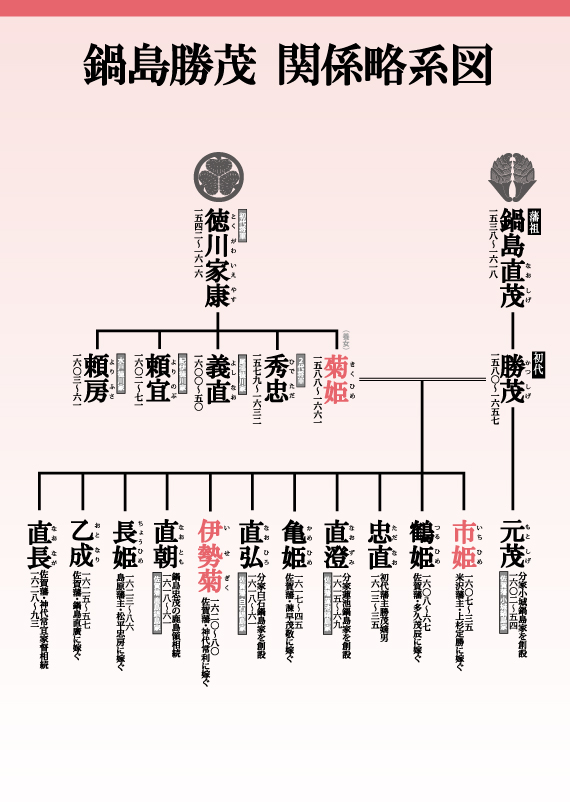

初代勝茂公は将軍徳川家康公の養女・菊姫(高源院)様(※2)を妻に迎えます。ここに将軍家と鍋島家との間で初めてのご縁が結ばれました。これ以降、鍋島家と徳川家一門との関係は幕末まで続いていきます。

さて、勝茂公と菊姫様の間には7男6女が生まれました。藩内の基盤を固めるため、お姫さまのほとんどは佐賀藩内の重臣の家に嫁ぎますが、長女・市姫様は米沢藩2代藩主上杉定勝公(上杉景勝公の息子)に嫁がれました。そして、市姫様と定勝公の娘・虎姫様が2代佐賀藩主鍋島光茂公に嫁がれたことで、上杉家と鍋島家の結びつきはより強くなりました。

父と娘の絆

次にご紹介するのは、勝茂公と娘・伊勢菊様のエピソードです。

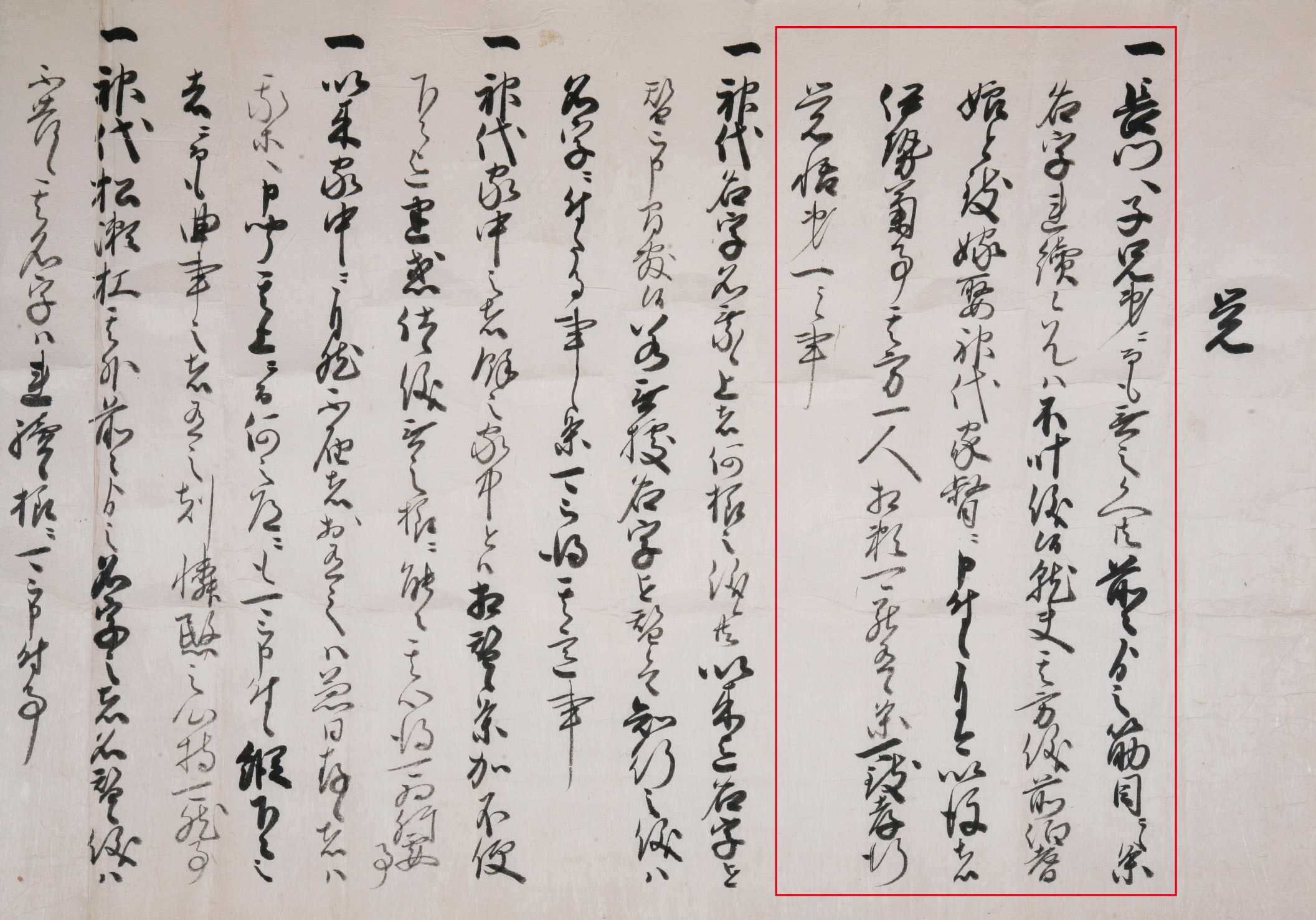

伊勢菊様は勝茂公と菊姫さまの4女として生まれ、藩内の重臣である神代常利公に嫁ぎます。伊勢菊様と常利公の間には常宜公が生まれますが早くに亡くなり、神代家を継ぐ者がいなくなってしまいます。そこで、勝茂公の末子で伊勢菊様の弟でもある直長公が神代家を相続しました。この時、父・勝茂公が直長公に渡した神代家相続の心得の第一条には次のように記されています。

【翻刻】

「一 長門へ子・兄弟ニ而も無之候へ共、前々より之節目ニ候条、苗字連続候てハ不叶儀候、就夫、其方儀、前伯耆娘と致嫁娶、神代家督ニ申付候、自今以後は伊勢菊事、其方一人相頼可罷有候条、可致孝行覚悟第一之事」

【現代語訳】

「一 長門(神代常宜)には子どもや兄弟はいないが、以前から大事な(家系)であるため、神代家を絶やすことはできない。よって、そなた(直長)が、前伯耆守(神代常親)の娘・伊勢満と結婚して神代家の家督を相続すること。今後は、伊勢菊はそなた一人が頼みであるため、彼女への孝行を尽くす気持ちを何よりもつこと」

▲承応4年(1655)3月27日付 鍋島勝茂覚

第二条には、「神代」の苗字を名乗ることの覚悟に関する内容が続きますが、それよりも先に伊勢菊様を大切にする内容が記されていることからも、娘の身を案じる父の気持ちが感じられます。

一方、娘からの思いを表す資料のひとつが現在も伝わっています。伊勢菊様は両親の菩提をとむらうため、勝茂公と菊姫様の肖像画を菩提寺の高傳寺へ寄進されました。この肖像画が現在、最も一般的に広く知られる勝茂公のお姿です。

▲鍋島勝茂像

※1 鍋島家文庫 鍋115-6「御家續記」(公益財団法人鍋島報效会所蔵/佐賀県立図書館寄託)

藩主の夫人・娘・養女等について、初代勝茂公から8代治茂公の頃まで記録されている。家ごとに記述され、鍋島家がどの家と婚姻関係にあったかを見ることができる。また、他家へ嫁いだ娘の子どもたち(孫娘)の嫁ぎ先についても記録されており、鍋島家の縁戚関係の一端が分かる。

※2 高源院(1588~1661)

江戸幕府初代将軍・徳川家康公の養女。家康公の又姪。実父は大垣藩初代藩主・岡部長盛公。