第7回 幸姫さまが繋いだご縁

関連記事:「市報さが」令和4年10月1日号

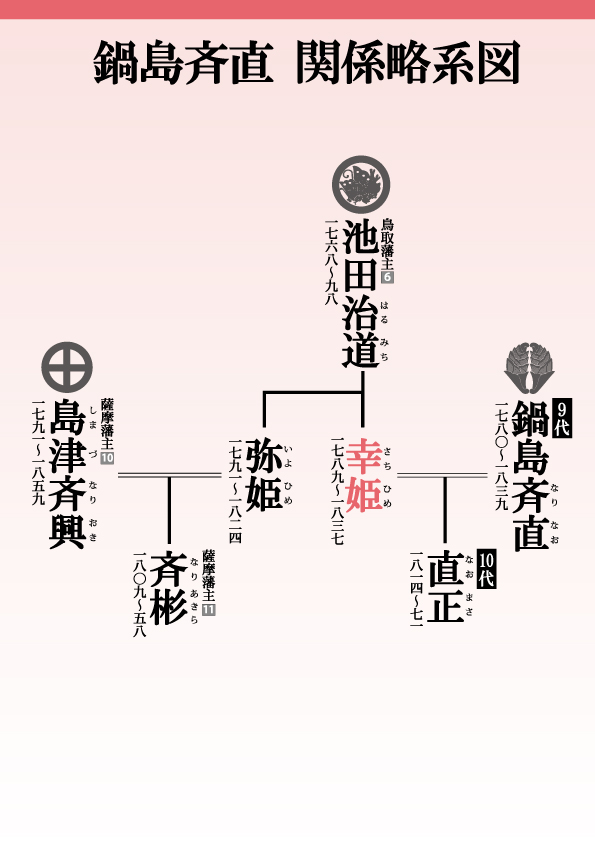

9代佐賀藩主鍋島斉直公は、6代鳥取藩主池田治道公の娘・幸姫様を妻に迎えました。今日はその幸姫様についてご紹介します。

両紋入りの婚礼道具

|

こちらの資料は幸姫様の婚礼調度品の鼻紙台です。鼻紙台は、天板に懐紙などを置き、下の引き出しに楊枝など身近な小物を入れて使用されていました。池田家の家紋である丸に揚羽蝶紋と鍋島家の家紋である杏葉紋が散らされています。また、取手部分にも杏葉紋の意匠が施されており、シンプルなデザインながらも細部までこだわって作られている様子が見受けられます。 |

▲村梨子地杏葉紋揚羽蝶紋散鼻紙台 |

従兄弟からの手紙

幸姫様には、弥姫様という2歳下の妹がいました。弥姫様は10代薩摩藩主・島津斉興公に嫁ぎ、幕末の名君としても名高い島津斉彬公が生まれます。

母親が姉妹である直正公と斉彬公は従兄弟同士であり、斉彬公から直正公へ宛てた手紙が徴古館には伝来しています。(※1)

【翻刻】

「扨、旧臘、弊邑之廉品致進呈之処、備ニ御挨拶被仰下、加之、貴邦之名品并塩鳫御恵賜、不残辱御礼恩毫ニ難尽御座候、先は奉復迄、怱々如此御座候、猶期後音之時候、頓首

四月四日/松 豊後守斉彬(花押)/松 肥前守様

二演、御端書之趣忝猶時分柄御保護肝要奉存候、御同事ニ格別楽も無御座、火術は如何、不相変御楽之御事と奉察候、尚追々可申述候、伊予守江御■毫忝、則相達申候、已上」

【現代語訳】

「さて、旧臘(昨年十二月)、弊邑(薩摩藩)の粗品を差し上げたところ、ご丁寧なご挨拶を下さり、さらには貴邦(佐賀藩)の名品、ならびに塩鳫の御恵贈、大変忝く、お礼の言葉も尽くしがたいほどです。まずはお返事まで。なお改めて音信いたします。

四月四日/島津斉彬(花押)/鍋島直正様

追伸、お手紙のお端書の内容忝く存じます。なお時節柄ご自愛ください。(あなたと)同じように格別の楽しみはございません。火術については如何でしょうか。相変わらずお楽しみになっておられる事とお察しします。改めてお手紙いたします。伊予守へのお言葉、忝く存じます。すぐに申し伝えます」

手紙の内容は、頂いた贈り物の御礼のさらに御礼状です。

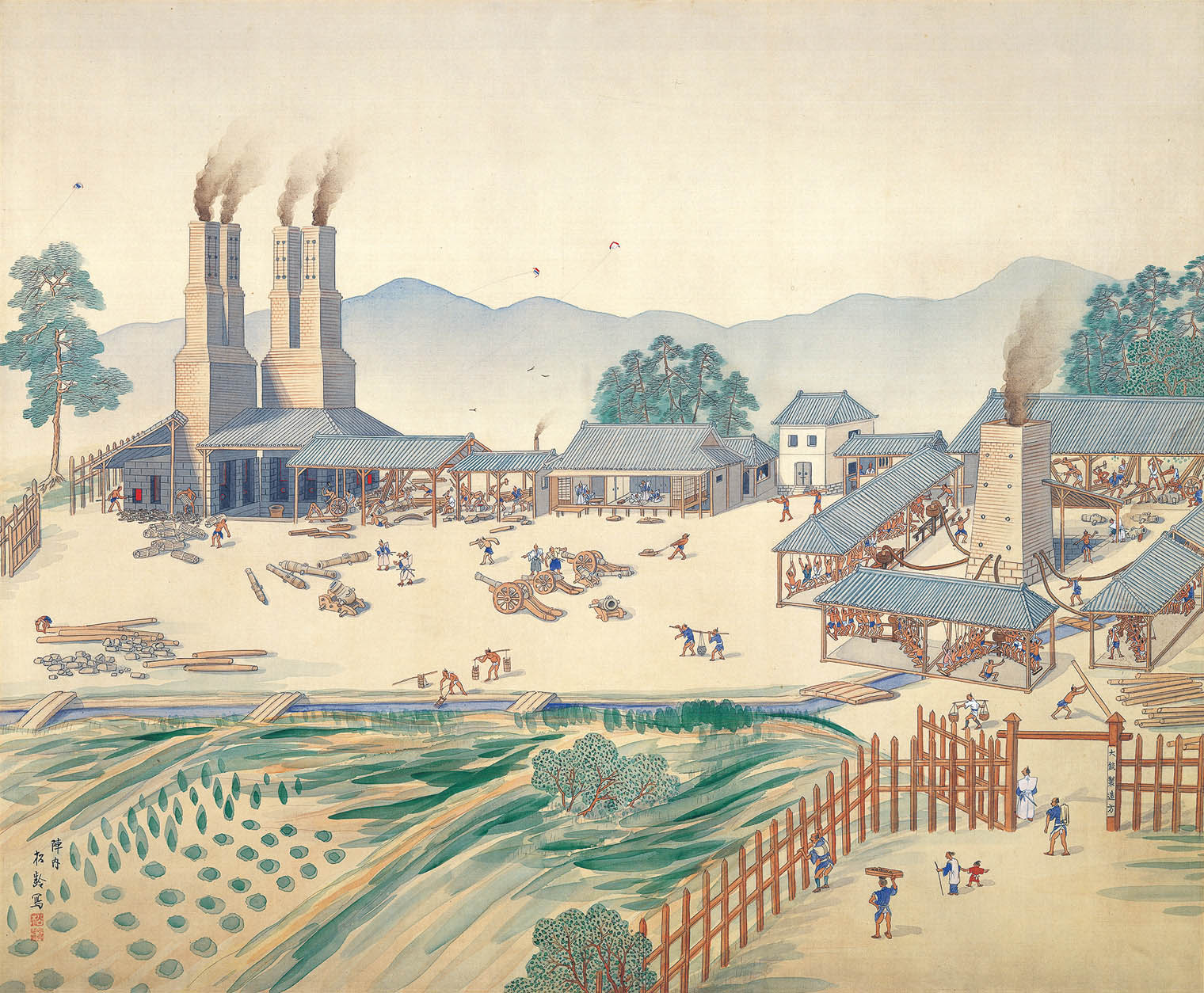

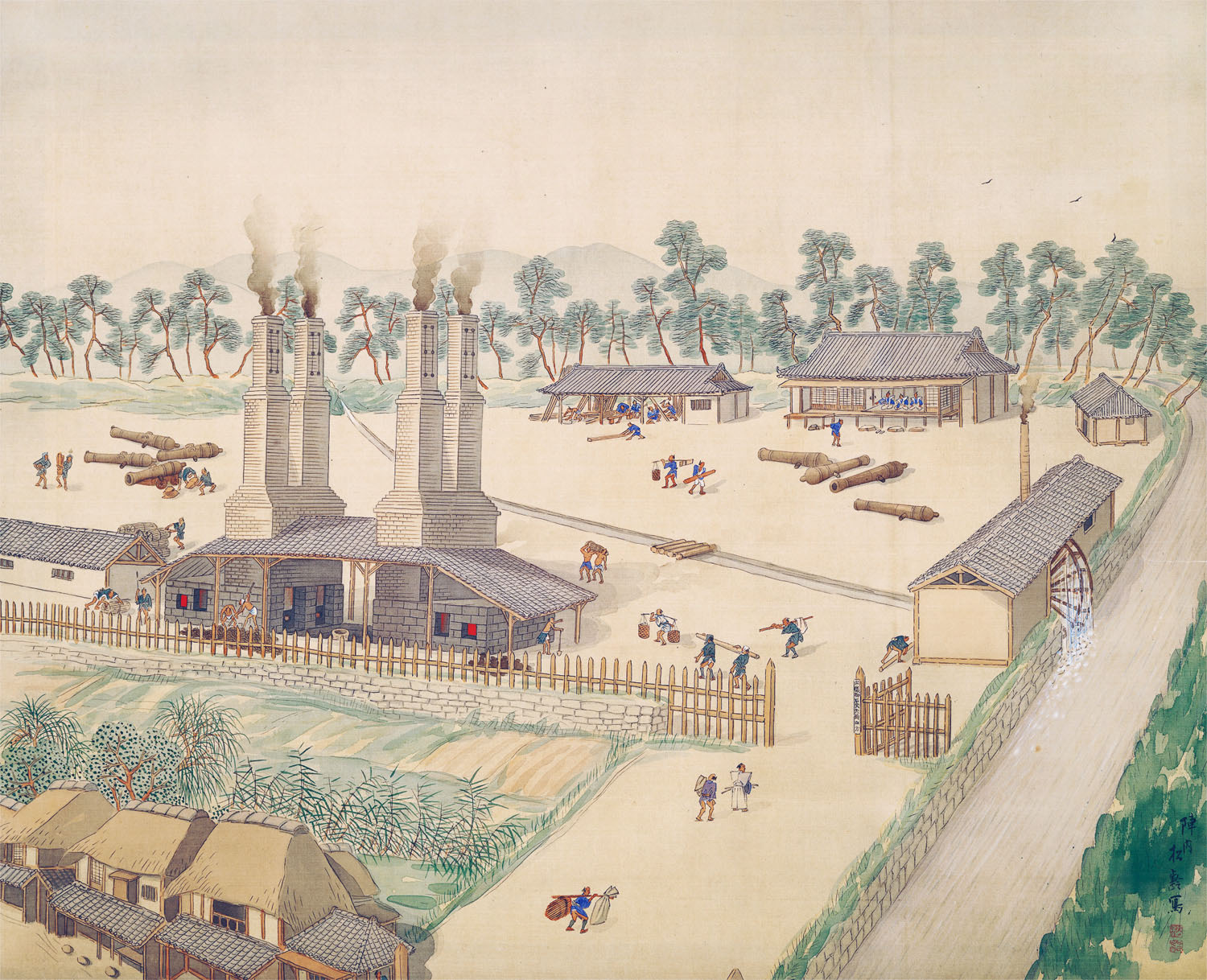

追伸で、火術について触れています。当時、直正公と斉彬公はどちらも西洋の科学技術の研究に熱心に取り組んでいました。海防のために砲術を導入し、日本で初めて反射炉を築いた佐賀藩に続いて、薩摩藩もいち早く反射炉を建設します。

このように従兄弟でもあり同じ志を持つもの同士でもあったお二人は、お手紙などを通じて情報を共有しあっていたのかもしれません。日本の近代化も、お二人のたゆまぬ努力のおかげで成り立ちました。

※1 鍋島直正宛島津斉彬書簡 (年不詳)4月4日付(公益財団法人鍋島報效会所蔵)