第6回 老中・松平定信公が繋いだ縁組

関連記事:「市報さが」令和4年9月1日号

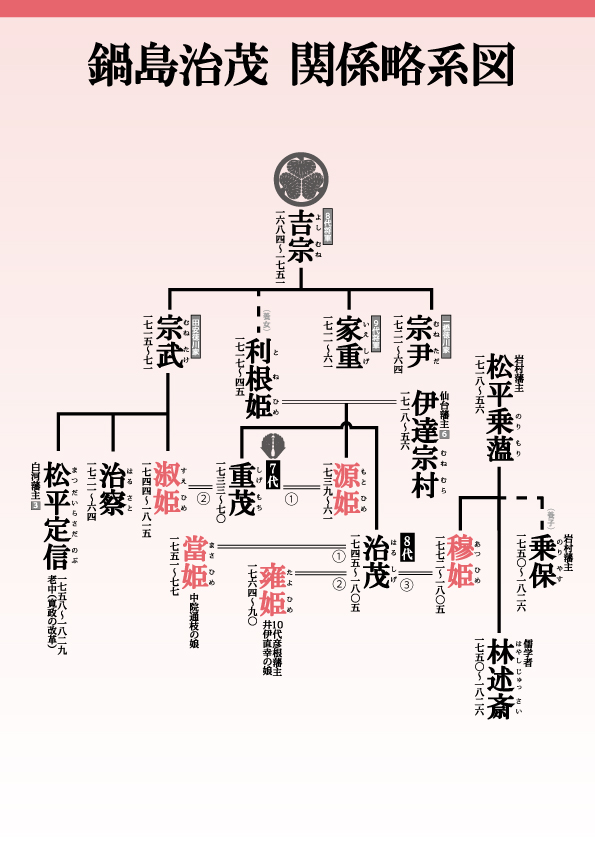

前回の連載でご紹介した8代治茂公の継々室・穆姫様との結婚の裏には、当時の老中松平定信公の働きがありました。

そこで今回は、いつもの連載とは少し見方を変えて、縁組成立の裏側に迫りたいと思います。

老中・松平定信公と鍋島家

|

松平定信公といえば江戸の三大改革の一つ「寛政の改革」を行った老中として有名な人物です。時の老中と鍋島家にはどのような関係があったのでしょうか。 |

▲8代佐賀藩主 鍋島治茂公 |

「御人柄宜」お姫さま

寛政3年(1791)月、定信公から鍋島家へ内々に次のような相談がありました。(※2)

| 【翻刻】 「越中守様より 殿様江御内々被仰進候は、御在国勝ニて御在府短、御留守中御取〆も無之て相叶間敷候得は御再縁有御座度候、且無程御参府相成、御奥向無之ては有不自由、御不都合ニも可被成御座、別て御近親之儀ニ付此段内々被仰進候、御縁談御相手之儀、御小家者候得共、松平能登守殿御妹女、御人柄宜趣御聞及候間、御縁談被成度由」 【現代語訳】 「松平定信様より治茂公へ内々にお話されたことには、治茂公が佐賀に在国がちで江戸に来ても滞在期間が短く、(江戸を)留守にされている期間中の(藩邸内の)差配も必要となることから、再縁なさってはいかがかと考えています。また、間もなく参府されるが、(江戸へ来た時に)奥向きがなければ何かと不自由・不都合もあるかと思います。(定信公と治茂公は)とても近い親族のため内密に再縁のご進言をしています。ご縁談のお相手は、小さい家ですが松平乗保公の妹で、お人柄もよろしい方と聞き及んでおります」 |

穆姫様が生まれた岩村藩は2万石程の小さな家柄でしたが、兄・乗保公は奏者番を務め、のちに若年寄や大坂城代、老中と幕府の重職を歴任した優秀な人物でした。

この内密の相談に定信公の姉である淑姫様も賛成し、同年12月、治茂公と穆姫様の婚姻が成立します。

このように、江戸時代の婚姻は歴代の縁戚関係や当時の政治的・社会的背景が大きく関係していました。お姫さまが嫁いできた背景を見ると当時の家同士の関係や政治状況も知ることができます。

※1 鍋873-18 壽姫様御婚禮之記録(佐賀県立図書館寄託/公益財団法人鍋島報效会所蔵)