第12回 「寿」印のお姫さま

関連記事:「市報さが」令和4年9月1日号

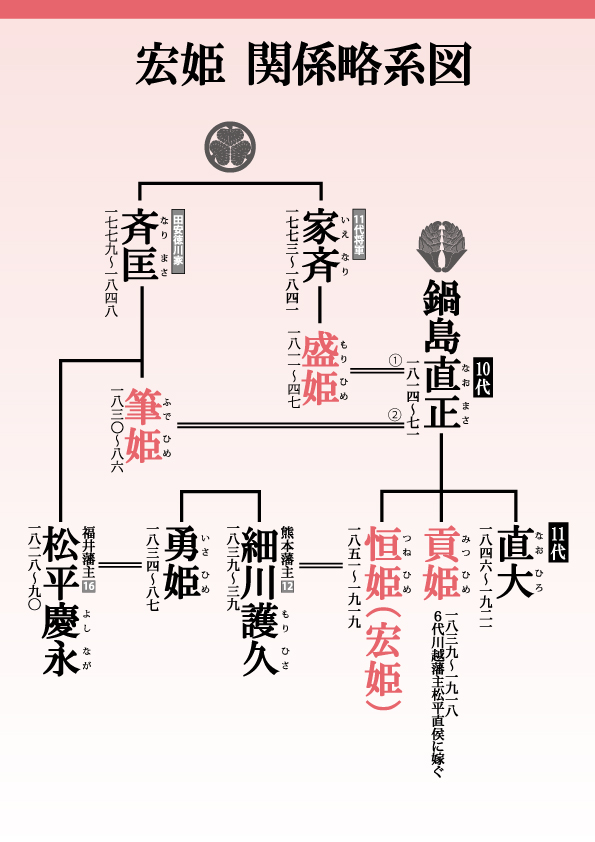

本連載の最後となる今回は、10代佐賀藩主鍋島直正公の二女・宏姫(恒姫)さまをご紹介します。

貢姫さまの妹

|

恒姫様は、嘉永4年(1851)に佐賀城で生まれ、直正公の継室・筆姫様の養女になりました。恒姫様が生まれた頃には姉の貢姫様はすでに江戸へ移り住んでおりましたが、貢姫様は時折妹へおもちゃなどをプレゼントしていました。恒姫様は9歳で藩内の諫早家に嫁ぎますが、3年後に夫と死別します。そして、明治元年(1868)に12代熊本藩主細川護久公に再嫁します。この時、名前を「宏姫」に改めました。 |

|

華やかな婚礼道具

徴古館には、宏姫様が細川家に嫁ぐ際に持参した道具があります。それが次にご紹介する鏡です。鏡立てと揃いで、全体に梅唐草模様を施し、鍋島家の家紋である杏葉紋が散らされています。この梅唐草模様は、細川家に伝来する宏姫様の婚礼道具と同じデザインで、外箱には宏姫様の所用品を表す「寿」印が記されています。

|

|

|

鍋島家から嫁いだお姫さまの婚礼調度の華やかさを知ることができる貴重な資料です。

江戸時代の大名家のお嫁入りは江戸の屋敷から屋敷への移動が通例で(公家との結婚は江戸⇄京都)、お姫さまたちが国許に行くことはほとんどありませんでした。しかし、鍋島家のように現在では藩主が治めていた土地に彼女たち縁の品々が伝来している所もあります。

こうして江戸時代から紡がれた地域とのご縁をこれからも大切にしていきたいですね。

※1 黒漆塗杏葉紋散梅唐草文蒔絵鏡・鏡建(公益財団法人鍋島報效会所蔵)

※2 黒漆塗杏葉紋散梅唐草文蒔絵鏡・鏡建(拡大)