第11回 政治的側面から見た婚姻

関連記事:「市報さが」令和5年2月1日号

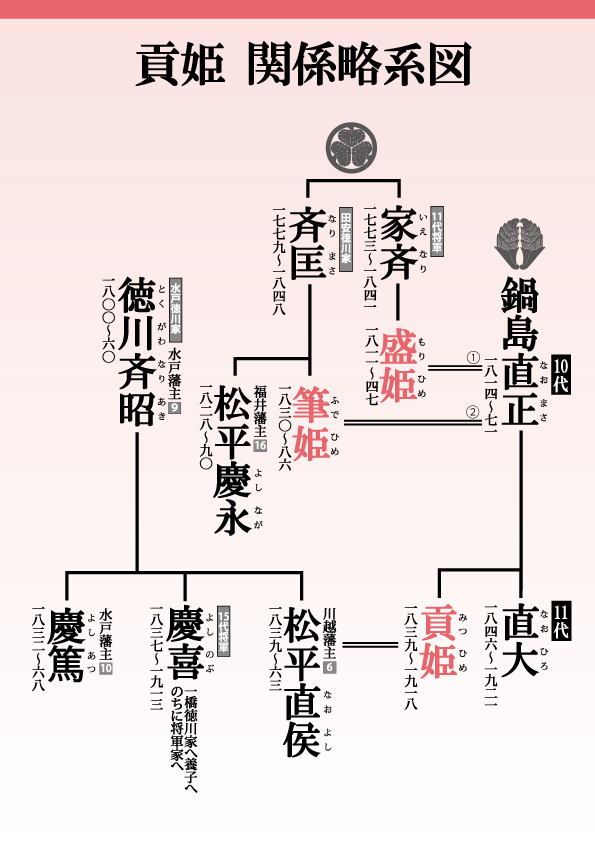

今回は、10代佐賀藩主鍋島直正公と長女・貢姫様のお手紙(※1)を通して、江戸時代の婚姻の政治的側面をご紹介したいと思います。

直正公の長女・貢姫さま

|

貢姫様は天保10年(1839)、直正公の長女として佐賀城に生まれました。7歳で江戸の佐賀藩邸に入り、盛姫様や筆姫様の養育を受けました。安政2年(1855)、17歳で6代川越藩主松平直侯公に嫁ぎます。直侯公の実父は9代水戸藩主徳川斉昭公、実兄には10代水戸藩主徳川慶勝公と、のちの15代将軍徳川慶喜公(当時は一橋徳川家当主)がいました。

|

|

江戸の状況を詳しく知らせて

貢姫様が嫁いで数年後の安政4~5年頃は、異国船の来航や将軍継嗣問題で江戸の政治状況は交錯していました。特に、斉昭公はその中心におり、条約調印や将軍継嗣をめぐって大老の井伊直弼公と対立していました。

この頃、直正公は貢姫様へ宛てた手紙の中で、幾度も江戸や水戸徳川家の様子を教えてほしいと書いています。

次にご紹介するのは、安政5年(1858)7月27日付の書簡です。条約調印をめぐって、斉昭・慶篤父子、14代尾張藩主徳川慶勝公、筆姫様の兄でもある16代福井藩主松平春嶽公は江戸城へ不時登城のうえ、大老の井伊直弼公らを詰問したことで処罰を受けます。これはその直後のお手紙です。

【翻刻】

「水戸老公・尾州、厳敷御咎メ被為在候由、尾州は致し方無之候得共、小石川さま御咎メニ付は、嘸々大和さま御心配被成候半と奉存参らせ候、誠ニ誠ニ俄事の由、嘸々驚キ候半と被存候、越前も其尾ニとり付しくじり申候、是は奥ニ而も心配驚候事と被存申候、呉々も大和さま御心配と奉存参せ候、老中其外江も色々退役等御座候由、第一公方様御大病と申ス事、委敷致承知度候」

【現代語訳】

「(条約調印と将軍継嗣をめぐって江戸城に無断登城のうえ、大老の井伊直弼を詰問したことで)徳川斉昭様と徳川慶勝様は厳しい処罰を受けたそうですね。慶勝様は仕方ない事ですが、斉昭様の処罰はさぞ直侯様もご心配されていることとお察しします。誠に急なことだったそうですから、さぞかし驚かれていることでしょう。松平春嶽様も関係して都合の悪いこととなり、これいついては奥(筆姫)も心配で驚いていることと思われます。老中らも色々と退役などがあったとのことで、何より公方様(将軍家定)が御大病とのこと、委しく教えてください」

貢姫様からのお手紙が残っていないため、どのような返事が来たかは分かりません。しかし、直正公は貢姫様(=娘)を通じて、遠く離れた佐賀の地にいながらも江戸の状況をより内側から把握しようとしていました。貢姫様が嫁いだ直侯公の実家が御三家の水戸徳川家であったことも大きかったかもしれません。

このように、江戸時代の婚姻は政治的要素が色濃く、有力な大名家や公家と繋がることは藩にとっても重要なことでした。

※1 貢姫宛て直正書簡については、令和3年度の市報でご紹介しました。

→「愛娘への手紙」

全文翻刻・解説付きの資料集も販売しております

→『愛娘への手紙 ー貢姫宛て鍋島直正書簡集』